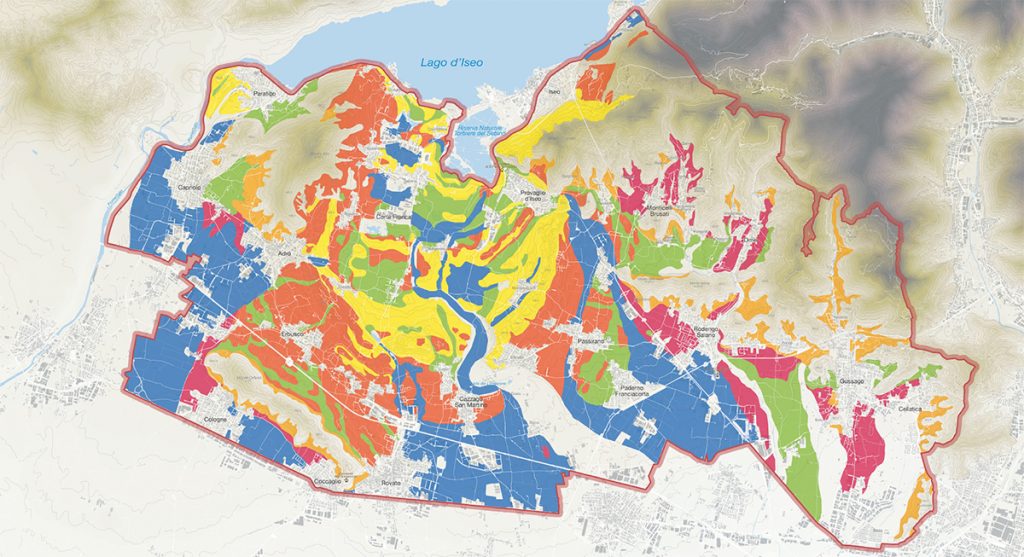

Intorno al 1910 il Consorzio Antifillosserico Bresciano fece il primo studio geologico e viticolo della Franciacorta definendo quest’area come “Anfiteatro Morenico Sebino”). Tuttora interessanti sono i dati emersi da tale opera riguardo la composizione dei terreni allora vitati e l’identificazione delle sottozone. Tali dati rivelano la loro importanza se confrontati con le risultanze dello studio di zonazione viticola avviato in Franciacorta nel 1992.

Di centrale importanza nella prospettiva dell’obbiettivo dell’eccellenza qualitativa sono le ricerche di questo tipo, le quali si propongono di trovare la migliore combinazione possibile dei fattori che determinano le caratteristiche sensoriali del vino. Un ecosistema viticolo è infatti individuato dal o dai vitigni e dai portainnesti, dal clima, dal terreno e dalle tecniche scelte dall’uomo correlato e integrato con supporti biologici, ecologici ed antropici che stanno alla base del riconoscimento della denominazione di origine dei vini. Si può quindi ben comprendere come all’interno di un territorio siano numerose le seppur piccole eterogeneità che, differenziando una sottozona dall’altra, portano a risultati differenti in termini di prodotto finale. Quindi la scelta della migliore matrice, che combini le variabili menzionate sulla base dell’utilizzo di mappe realizzate grazie alle informazioni raccolte in seno allo studio di zonazione, sarà sempre più una scelta affrontata con l’ausilio di conoscenze, supporti e strumenti scientifici e non per mezzo della semplice, concreta ma inevitabilmente limitata esperienza diretta.

La zonazione viticola è quindi servita per migliorare la conoscenza dei fattori di produzione in campo che determinano e influenzano la qualità del prodotto, ma anche l’ottimizzazione e l’efficienza del lavoro e delle scelte tecniche di coltivazione. Ha inoltre evidenziato e sottolineato l’importanza del territorio verso il prodotto che si ottiene, la sua identificazione, la riconoscibilità e il legame intrinseco fra nome, metodo di produzione, tipologia merceologica e livello qualitativo. Ha poi stimolato anche una attività di valorizzazione aziendale e comprensoriale in senso collettivo fra i diversi produttori, dove situazioni ambientali differenti consentono di valorizzare, tutelare e proteggere il prodotto. Infine la zonazione è stata utile per verificare l’importanza e la adattabilità di un vitigno in quella specifica unità di paesaggio, raffrontando la risposta sensoriale e organolettica del prodotto finale ottenuto in sottozone differenti.

Con lo studio di zonazione è stata redatta la carta delle Unità di paesaggio, aree omogenee sia per caratteristiche dei suoli che per paesaggio (morfologia, pendenza, esposizione, caratteristiche del mesoclima) e la carta vocazionale che ne descrive sei differenti.

Le unità vocazionali sono delle aree di territorio omogenee per tipologia di caratteristiche dei suoli, aspetti vegeto-produttivi, aspetti qualitativi (cinetiche di maturazione delle uve, parametri analitici dei mosti) e profilo sensoriali dei vini base risultanti.

La zonazione in questo senso diventa un potente strumento nelle mani del viticoltore, dell’agronomo e dell’enologo nelle numerose scelte tecniche che si fanno sin dall’impianto del vigneto e fino alla formazione delle cuvée, che vengono sapientemente create partendo da vini base con caratteristiche differenti a seconda della provenienza.

Unità Vocazionali